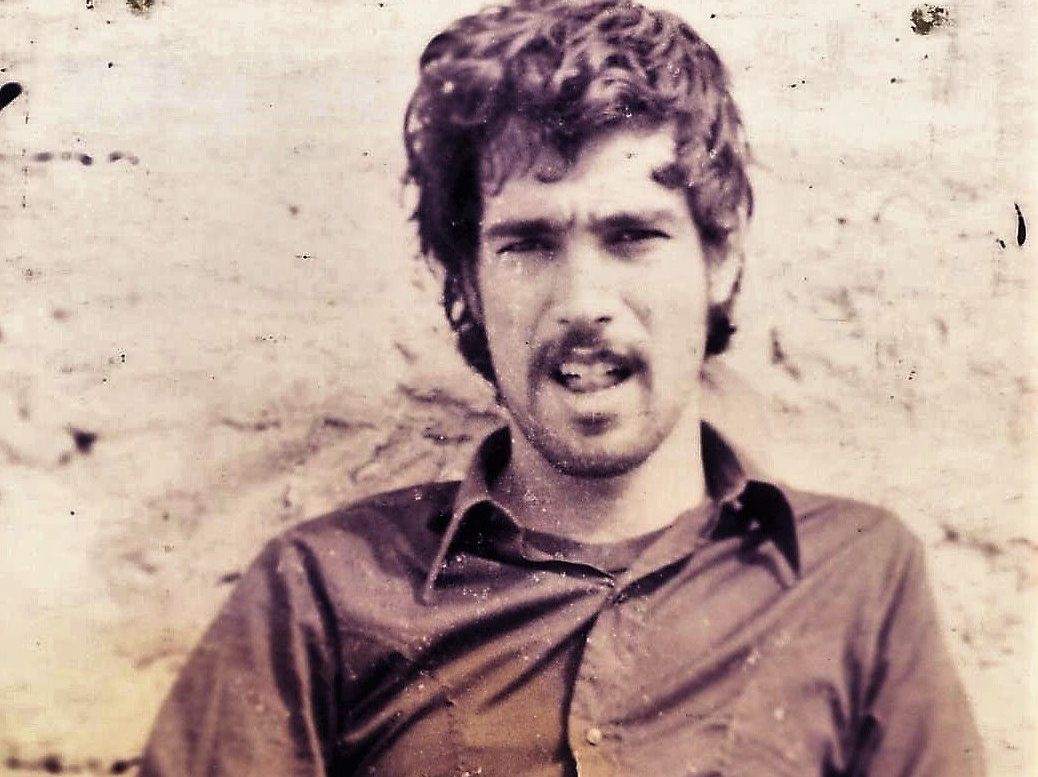

Sofia Douieb

Le portrait onirique de Sofia Douieb

Partager

Passion dévorante, la photographie a aussi fait irruption dans ma vie il y a quelques années, s'immisçant dans chacune de mes activités. Voilà, le rêve commence. Roulements de tambours et clarinettes envahissent la nuit, le rêve sera-t-il maudit et m’aidera-t-il à extraire ma peine ? Je ressens toutes les violences du monde, toutes les horreurs et les imperfections, j’entends tous les menteurs et les pervers, les idiots et les criminels. Mais je suis un sage, je ne parlerai pas, je garderai en moi ces douleurs, ces cris, ces entêtements. Elle me dit : plus aucun reportage sans les images qui captent l'essence d'un lieu, d'un visage. Plus aucune promenade sans mon appareil photo en bandoulière. Je lui réponds : mes yeux brûlent quand je photographie le monde. Les clichés incendient nos cœurs. Les tambours et clarinettes accélèrent un tempo chaotique, la valse n’est plus permise, tout s’entrechoque, se brise. Mieux vaut s'éloigner du monde, pêcher au fond de nos âmes toute la patience de l’univers. Nous sommes à Bruxelles, l’odeur de chocolat supplice les narines, ma langue passe plusieurs fois sur mes lèvres sèches dans l’espoir vain d’attraper le monde amer du cacao. Nous sommes dans un appartement des années mille-neuf-cent-vingt, moins folles qu’on imaginait. Les murs sont repeints, l’odeur de peinture fraîche offre une autre sensation olfactive. Construire, ne pas détruire. Des timbales, des castagnettes, des fouets, des cymbales et la grosse caisse, tout y est. Les sons sont armés jusqu’aux tympans. Dehors, il pleut, cette pluie fine désagréable, insolente, cette pluie qui perturbe, qui empêche de dormir. Sofia Douieb m’observe avec un sourire chaleureux, une expression douce, j’insiste pour qu’elle ne me prenne pas en photo. Je reviens de toutes les guerres, de toutes les mers, de tous les empereurs fous, qu’on m’oublie, qu’on m’efface. Deux grosses valises et quelques sacs sont posés dans l’entrée. Je comprends qu’elle s’apprête à partir pour plusieurs mois. Je me souviens que je me suis réveillé en pleine nuit, enfant, dans un hôpital, après avoir avalé une pièce de monnaie, je me suis réveillé entouré d’ombres, je me suis senti abandonné et sans aucune défense. L’attaque de l’ennemi était imminente, évidente. Dans l’aura de Sofia Douieb, j’aperçois d’autres ombres, des symboles d’amour et de paix, de croyances, ombres qui se projettent sur les paumes de ses mains. Elle s’approche et me dit : c’est un rêve qui se réalise enfin : m’installer pour une longue période à Essaouira, au Maroc. Tout est prêt, je vais franchir la porte, je crie à mon fils que c’est l’heure, qu’on s’en va. Elle crie, crie. Elle hurle le prénom de son fils, elle le hurle en deux langues qui se ressemblent, s’aimantent et s’imitent. Son corps est devenu transparent, je vois ses poumons exploser lorsqu’elle appelle son fils qui ne répond pas. Elle crie à nouveau. Toujours rien. Elle repose les sacs. Elle chancelle, trébuche, son corps frêle percute des ombres fanées et recroquevillées, elle se retrouve soudain écrasée par le poids de l'angoisse. Son regard balaie chaque centimètre, observe chaque interstice avec frénésie. En vain. L'enfant demeure invisible, intouchable, hors d'atteinte. Alors, lentement, les murs se resserrent et nous engloutissent dans leur gangue étouffante. Je tends la main mais ne rencontre que le vide, un vide cotonneux qui englue mes gestes.

Mes doigts déconnectés se referment sur du néant. La pièce se floute, les contours nets des meubles, les angles vifs des murs s'estompent. Le décor même semble perdre en consistance, se désagréger sous mes yeux. Et les percussions poursuivent l’obsession du mal. Le papier peint se décolore à vue d’œil. D’un rose fané, il vire graduellement au gris souris. Le parquet ciré prend une teinte terne, les veinures du bois s’effaçant peu à peu. Même la lumière de la nuit change de texture. Plus tamisée encore, plus laiteuse, la nuit sombre, elle ne parvient plus à percer cette brume cendrée. Cette pluie de cordes. Sofia Douieb se fond dans ce décor qui s’évanouit. Sa silhouette s’effiloche, ses traits s’estompent. Elle vacille toujours, mais son corps se fait vaporeux, diaphane sous mon regard impuissant. C’est avec horreur que je constate que ses contours mêmes s’effritent lentement, que sa peau se désagrège en une myriade de particules grises… Elle va voir dans sa chambre. Personne. Elle regarde dans toutes les pièces, sur la terrasse. Introuvable. Tout s’arrête. Avant un nouvel enclenchement, la roue tourne vers d’autres plateformes, on aperçoit le volcan Imyriacht, on survole Mapuetos, trouver refuge ailleurs. Assise dans le couloir, Sofia Douieb me dit : qui suis-je ? Quelle est mon identité ? J’ai peur, j’ai froid. Où peut-il bien être ? Elle sort précipitamment dans la rue, elle regarde dans tous les sens. Elle raconte au policier : s'ensuit alors une course-poursuite effrénée, sans fin, dans une ville hostile que j’ai peine à reconnaître. Mes pieds s’enfoncent dans le bitume et je tente désespérément de m’en dépêtrer. J’avance tant bien que mal avec la rage au ventre. Il faut que je le retrouve...

La compassion est une boussole qui nous propose les chemins de tous les cœurs. Le voyage onirique prend fin. Les musiciens rangent leurs instruments. Le silence nous transporte sur les côtes d’Essaouira. Son fils est là, assis, il sait tout lui, c’est la mémoire vivante de toutes ces générations passées, éclatées. Il connaît ses identités. Il a tout recollé. Il nous voit et embrasse sa mère : il n’y aura plus de déchirement, prenons racine ici pour pouvoir un jour nous envoler vers un monde où nous serons tous en paix.

Sofia Douieb photographie son fils, elle le dépeint comme le ferait un miroir.