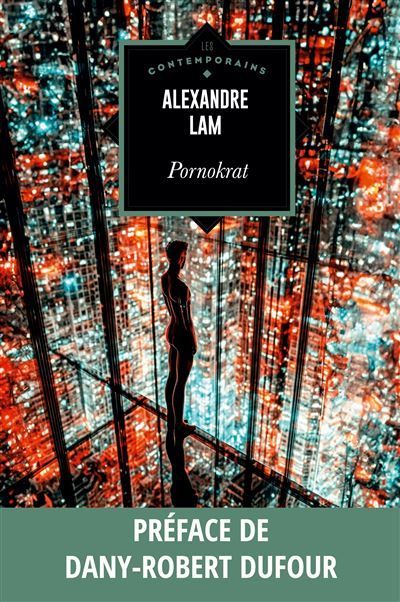

Le livre Pornokrat d'Alexandre Lam est disponible sur toutes les plateformes (Fnac, Amazon, toutes les librairies,....) Cliquez sur la couverture pour l'acheter.

Alexandre Lam

Le portrait onirique de Alexandre Lam

Partager

Je suis assis sur le muret en face de l'église Santo Stefano à Val di Chiesa sur l’île de Filicudi. Typique église rurale, simple, une seule cloche, petite rosace. Elle ressemble vaguement à une cabane. La blancheur de la chaux m’éblouit. Brûle ce qu’il reste de végétation. J’entends le bourdonnement d’insectes, des mouvements de petits serpents que j’imagine colorés. Je suis arrivé à la nage. Échappé d’un voilier. Les propriétaires du bateau, un couple de vieux Irlandais m’avait proposé de les accompagner pour faire le tour des îles éoliennes. Ils se sont disputés en pleine mer. Fuir était l’acte le plus raisonnable. Mais je ne savais pas que cette île était déserte à cette période de l’année. J’ai vu le voilier prendre une autre direction, je me dis qu’ils se sont disputés exprès pour me virer de cette escapade maritime insensée. Il faut dire qu’ils étaient bourrés aussi. J’ai grimpé jusqu’à l’église espérant trouver le curé. Rien. La cloche n’a même pas bougé. La nuit s’écroule enfin sous le poids d’un été qui rendrait les différentes couches de lave de Fossa delle Felci aussi fraîches qu’un iceberg. L’enfer sur terre, une raison en moins de croire. Je peux vivre sans manger pendant plusieurs jours. Je le sais. Déjà éprouvé. Les fantômes et les monstres ne me font pas peur. Je me dis qu’en abandonnant mon corps et mon esprit aux pieds de cette église, quelque chose allait bien s’ouvrir en moi : une idée, une volonté, un zeste de bonheur. J’entends les pas de quelqu’un qui s’approche. Je me lève. Sur l’autre versant du volcan, des petites lumières dansent comme des signaux muets. Un homme surgit du sentier, silhouette à contre-jour. Le facteur. Casquette sombre, veste élimée mais impeccable, chaussures noires cirées malgré la poussière volcanique. Il s’arrête devant moi, essuie son front d’un geste mécanique et dit :

—

Bonsoir monsieur, êtes-vous Patrick Lowie ? J’ai un courrier pour vous.

Il glisse une grande enveloppe blanche de sa sacoche de cuir. Le froissement du papier, sec et fragile, résonne dans l’air comme un cri d’oiseau nocturne. L’encre du cachet postal semble à peine sèche, je sens l’odeur de colle et de mer mêlées. Le nom de l’expéditeur est tracé d’une main ferme : Alexandre Lam. Je tends quelques pièces, un réflexe, mais il refuse mon pourboire avant même que ma main n’effleure ma poche. Il incline légèrement la tête, pivote sur ses talons, et repart dans le silence de l’île, sans un mot de plus. Seul le bruissement des insectes reprend, comme si rien n’avait eu lieu. Je reste debout, l’enveloppe serrée entre mes doigts. Alexander Lam m’écrit. À moi.

“Cher Patrick,

J’espère que tu vas bien. Enfin, le temps me vient de pouvoir rédiger les quelques lignes destinées à une biographie onirique. De là où, à l’instant, je t’écris, je vois, d’une terrasse, de lointaines collines, couvertes d’une mosaïque de vignes, au-dessus desquelles des nuages faits de blanc et de noir, se forment et se transforment – attendent que le vent les pousse ailleurs. Il y a dans ce paysage du Beaujolais quelque chose que j’apprécie. Peut-être le calme et l’impression de l’immuable, comme si, ici, la beauté était fixe – éternelle. C’est le 1er janvier 1984 que je vis le jour, c’était à Bruxelles, à 8h02. Je me plais à m’imaginer la scène : ma mère, fatiguée, mais heureuse, comme mon père, ils appellent d’un téléphone fixe leur famille, mes grands-parents, mon oncle, mes tantes, mes cousins se pressent à l’Hôpital Saint Jean avec des plateaux de nourriture, ils entourent ma mère qui me portent dans ses bras. Je vis, à l’air, depuis quelques heures, et ma famille mange et boit joyeuse de célébrer et la naissance et l’année nouvelle. Les années passent, à Jette, à Bruxelles. Je n’échappe pas à la tradition familiale : douze années au Collège Saint-Pierre, je ne l’ai jamais apprécié, trop de bien-pensance, trop d’esprits étroits qui palabrent sur le monde comme s’ils le connaissaient, mais ils ne le connaissent pas. Le Dieu auquel ils croient leur donne des certitudes, que je balaie jeune de la main. L’adolescence, calme, juchée au dernier étage de la maison familiale où, seul, sans sœur sans frère, je reste. Il y a des amis, un premier amour – il y a des jours où je souffre où je hais où je suis heureux – de la liberté. Et puis vient la fin ou le début : fin de l’enseignement obligatoire, je claque allègrement la porte ; le début de la découverte : 18 ans, juin, un avion m’emporte en Russie, direction Astrakhan, chez les Kirillov, une famille russe, qui boit à la santé de Staline et de Poutine, qui vit dans les HLM d’une URSS disparue depuis dix années. Incompréhension et apprentissage d’une langue, rencontre d’une culture forgée dans un vague souvenir d’une lecture de Marx et qui souffre d’une adaptation au Capital : pourquoi payer des taxes, l’école, les loisirs, l’électricité, l’eau, le gaz ? – enfin, le sentiment tenace d’avoir, avec la Chute, à vivre un nouveau calvaire. Je me souviens des jours et des nuits dans les trains, je me souviens des steppes où le soleil coulent d’un rouge dans les terres arides, je me souviens des Kazakhs qui migrent vers Moscou avec des sacs de vêtements, des Mongols qui me demandent si, oui, les Russes, depuis la Chute, sont devenus racistes, je me souviens des soirées sans fin de vodka, où les gens rient, pleurent, s’embrassent, se battent dans un déferlement d’émotions abruptes, et je me souviens de mes Amis qui, tous les jours, me manquent, de ceux qui, aujourd’hui, sont des exilés.

Un train, puis un avion, retour à Bruxelles. Élève médiocre à l’école, on ne me pense pas capable d’étudier à l’université. Je m’inscris en lettres modernes, je termine premier la première année, et les trois autres. La raison : littérature, art, philosophie, histoire – grand passage dans le monde de l’abstraction. Entouré de livres, lisant des pages qui me projettent dans le monde, Bruxelles devient petite, il faut partir. Je continue mes études à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, lis les manuscrits de Voltaire, de Diderot, de Baudelaire, de Flaubert dans la Bibliothèque nationale, dans les archives de l’Ermitage. Une année, puis le départ : le transsibérien. Six jours de train pour rejoindre Irkoutsk, deux pour Oulan-Bator, vivre avec des mongols dans le Désert de Gobi, revenir, découvrir Pékin, la Chine Centrale, remonter, Vladivostok, le train encore jusqu’à Irkoutsk – une année et demie est passée. Bruxelles, à 22 ans.

Ce qui suit est prévisible : études de théâtre car ma formation en lettres ne m’en a pas dit assez. Donc, études à Berlin durant deux années. À nouveau, l’ex-URSS. Des années de peintures et de mauvais écrits. Et puis, partir, toujours partir, s’en aller – loin. À présent, à Hanoi. Une année d’enseignement de la littérature à l’Université, puis partir encore, au Cambodge, au Laos, en train, en moto, se retrouver seul dans des lieux paradisiaques, loin du tumulte des touristes, loin du grouillement de la vie.

Bruxelles. 27 ans. Toujours le manque de formation. Je ne sais rien de la philosophie, rien de la littérature, ma pensée est imprécise, mes écrits mauvais. Direction : Canada, thèse en Ontario, en philosophie et lettres sur la relation entre littérature et plaisir. Le hasard m’octroie Daniel Vaillancourt comme superviseur. Durant cinq années, je passe de mon bureau dans la bibliothèque à celui dans le département à celui chez moi. J’habite le Old East de London, derrière une piquerie, au dernier étage d’une demeure victorienne. Les hivers passent, les années, et je lis, et je pense – grâce à Daniel, maintenant librement.

10 février 2018, j’ai 34 ans, mon Fils naît à Bruxelles, je n’ai pas d’emploi, pas d’argent. À présent, il faut prendre place dans la vie active : une année de Covid où je travaille pour un centre congolais qui détourne les subsides du PS vers l’ancienne colonie en échange de milliers de votes. Je le dis, me fais virer. Trois jours plus tard, on me propose un poste dans une petite université. À cette époque, depuis deux ans, je rédige Pornokrat, car je n’aime pas les recherches pragmatiques et la nécessité d’aboutir à des résultats, et puis je n’ai toujours pas trouvé de personnes qui vivent du savoir mais des êtres qui l’instrumentalisent à des fins basses : argent, narcissisme, causes politiques naïves, prétentions de classe. Pornokrat me sauve, comme le prochain tome que j’écris, et comme me sauveront les autres. Il y en a encore sept, qui attendent à côté de moi, on se parle, on s’enrichit – ils s’impatientent.

*

Quand je peignais de grandes figures abstraites, j’avais eu une exposition dans une galerie de Bruxelles, intitulée : Oniromancie . L’idée m’était venue de l’Enquête d’Hérodote, de la pratique antique de la science des rêves qui me semblait, dans sa méthode interprétative, proche du descriptif de l’inconscient dans Le Rêve et l’inconscient de Freud. Je vendis des peintures à des gens riches et ne les revis plus. Je le regrette, je les aimais.

Se vendre quand on est pauvre – prostitution malgré soi.

*

De rêves, je n’en ai que trop peu. Les nuits, dans mon corps, sont de lourdes enclumes, elles plombent le sommeil si bien qu’au réveil, les paupières lestées dévoilent une lumière qui, s’infiltrant dans mon cerveau, me jette du lit, me presse vers l’eau et comble d’une pensée infatigable le jour. Là où, dans les écrits de Freud, de Jung, dans des passages de fiction, l’on trouve, dans les rêves, des paysages magnifiques ou les symptômes d’une pathologie quelconque, j’ai dû mal à me retrouver. Souvent, je peste de ne pas me souvenir de ce que l’inconscient trame dans le sommeil. Je le regrette, croyant que, dans la cervelle au cœur de la nuit, se passent des choses en moi, de moi, elles devraient être belles, suaves, magnifiques.

La clé manque, elle manquera toujours.

*

Dans Le Manifeste du Surréalisme , Aragon, Breton et Soupault parlent de l’imaginaire collectif comme étant un château où se croisent des individus durant leur sommeil. Analogie non raciale de Babylone, les gens entrent par une porte, discutent avec des inconnus, en sortent par une autre, puis se réveillent, et le soir y retournent. Je n’ai jamais vu ce château, je n’ai pas le souvenir de rencontrer et de discuter avec des inconnus. Pourtant, au cours des dernières années, je garde peu à peu le souvenir non pas d’un récit mais d’un lieu : il se trouve à Bruxelles, proche d’un quartier propre, il est en son bord, à quelques rues de quelque chose qui m’attire comme du calme et du beau, la façade de ce bâtiment est similaire à une construction haussmannienne (pierre blanche jaunie sculptée avec des lignes fines, de grandes fenêtres). Souvent, à la fin du rêve, je le regarde de la rue, quelques instants, il m’impressionne de sa beauté. À l’intérieur, c’est un premier appartement, je le connais, il ressemble à celui où j’habitais, au cinquième étage de la rue de l’Autonomie, à Bruxelles. Je n’y reste jamais, car je sais que, derrière, il y a des jardins superposés. Ils ont une forme circulaire, ils sortent de chaque étage. Je m’y rends, mais ne parviens qu’à une petite partie, le reste étant privé ou je ne peux y accéder, regardant donc le reste de ce jardin avec frustration comme si une barrière me l’interdisait sans raison ou car je ne possède pas d’argent. Le jardin est l’espace qui m’est le plus familier. Parfois, mais c’est très rare, je sors de l’appartement et me rends à l’étage inférieur. Il y a un escalier de bois qui me mène dans une pièce, elle est vide, le sol est de béton, les plafonds haut, on dirait la chambre d’un bâtiment industriel abandonné, je la traverse comme si celle-ci et les autres attenantes appartenaient à mon appartement, qu’elles étaient à moi.

Récemment, dans la première pièce que je visite après être sorti de l’appartement, il y a avait un comptoir avec des femmes et des hommes de mon âge, ils ne parlaient pas mais j’entendais la présence de leur pensée sans les comprendre. Je me rendis au comptoir et parlai, je crois, avec une personne qui me montra une machine noire, petite, que je n’avais jamais vue. Je sortis de la pièce, en traversai d’autres et réalisai que, comme les jardins superposés, les étages sont circulaires. Ensuite, j’étais dehors, face à la façade, et je me réveillai avec quelque chose de lourd dans la tête, l’impression que ce rêve avait une importance. J’en parlai à ma psychanalyste mais cela ne donna aucune interprétation valable. Disons qu’elle ignore Jung, qu’elle adore Freud et Lacan. Alors je suppose que mon rêve manque de consistance.

*

Il me semble avoir été long, et dans la biographie et dans le rêve, si tel est le cas, je te prie de m’en excuser. L’exercice est plaisant, et je te remercie de me l’avoir proposé. Je te remercie aussi du fait d’avoir pensé à ma personne pour l’une de tes créations.

Sache que j’en suis honoré.

À vrai dire, voilà bien tout ce que m’a apporté Pornokrat à ce jour, et c’est ce qui compte le plus : la certitude de la présence de pairs qui, d’ici ou de là, construisent un château de sens et discutent dans la solitude de créations.

Te remerciant encore,

Amicalement,

Alexandre LAM

31 juillet 2025 Vaux-en-Beaujolais (France)”

Le vent se lève, joue dans les pages, froisse le papier comme des ailes. Des feuilles s’envolent. Je suis ému. Vais-je rester à Filicudi ? Le soleil se lève de plus en plus lentement et tombe dans la mer couleur d’étain. De plus en plus vite. Un plongeon. Une fuite. Un enterrement. L’île est toujours déserte. Quasi. Le facteur revient tous les soirs à la même heure. D’autres lettres, des photos, des manuscrits du monde entier. L’église Santo Stefano attend le monde, immobile, immaculée. Assis sur le muret, comme une statue en marbre, les dizaines de feuilles manuscrites d’Alexandre Lam empilées à mes côtés. Je lis et relis son courrier, mais chaque ligne semble à la fois claire et mystérieuse. Un appel à vivre. Revivre. Survivre. Les mots se déploient, puis s’effacent dans mon esprit, laissant des images flottantes : Astrakhan sous un ciel rouge, les jardins circulaires de Bruxelles, la Chine centrale traversée en train, et les rêves qui s’entremêlent avec ma propre solitude sur cette île. Les jours se suivent, les enveloppes s’empilent. Dizaines puis centaines. Je ne sais plus quoi faire de ces textes d’auteur-e-s du monde entier. Les ranger, les laisser là, sur le muret, pour que le vent et les insectes s’en emparent ? Chaque feuille est lourde de vies que je n’ai pas vécues, mais qui m’imposent un poids délicieux et étrange. Pourquoi ne pas transformer cette église abandonnée en bibliothèque primitive ? J’ai vérifié. Les portes de l’église sont closes. La cloche de l’église reste immobile. Plusieurs mois dans cet état de névrose, inconsolable face aux violences des hommes et des femmes. Violences verbales. Violences physiques. Des nuits entières de tortures et de cris. L’île est déserte mais j’entends les rugissements de la bête immonde. Le volcan se réveille doucement. C’est l’hiver, les nuits sont froides. Je ferme les yeux et laisse l’air frais me traverser. Je me sens à la fois gardien et spectateur. Les mots d’Alexandre Lam sont là, présents, comme des fantômes bienveillants. Et moi, assis, je deviens, pour un instant, partie intégrante de leur errance — perdu, mais au bon endroit, au cœur même de l’inconnu. À Filicudi, je suis assis sur le nombril du monde.

Un groupe silencieux d’hommes et de femmes se dirige vers l’église. Enfin des êtres humains. Tous vêtus de noir. Une procession ? Le facteur, la psychopompe, celui qui transporte non pas du courrier banal, mais des vies entières condensées en feuilles, les guide. Je reconnais tout le monde : Alejandro Jodorowsky, David Giannoni, Vincent Engel, Laurent Herrou, Alexandre Lam, Federico Fellini, Michel Giliberti, Francis Lamberg, Lucia Picaro, Fernando Pessoa, Hassan Charach, Paolo Cipriani, Pasolini, Sarane Alexandrian, Jean Zaganiaris, Arthur Cravan, d’autres femmes voilées, puis ma mère et ma soeur. Jodorowsky me voit et arrête l’avancée du groupe. Premier pas de danse. Il crie des mots que je ne comprends pas mais qu’il répète. Puis j’entends : Pour notre inconscient, tout ce que nous imaginons est réel ! La pluie tombe sur la lave. Il se rapproche de moi et m’enveloppe de papier d’aluminium, Alexandre Lam prend de la lave incandescente avec ses mains sans se brûler et me prend pour cible. Une des femmes voilées s’approche avec une poupée dans les bras, elle me dit : je vous rends votre enfant mort, il est à vous, je ne le porte plus. Je dois vous avouer que j’ai été envieuse et jalouse de vos écrits, de votre liberté, de votre vie. Cela fait six ans que tous les jours je pratique de la magie noire sur vous. Je vous ai fait souffrir. Je ne le regrette pas vraiment. Je n’ai plus la force de vous tuer. Je dois mourir à mon tour. Je relève son voile et je lui dis : Vous ?... suis-je mort ? Est-ce mon enterrement ? Alexandre Lam répond : non, c’est votre naissance. J’ai la sensation que tout a changé de proportion : la mer a les dimensions d’une piscine olympique, les arbres sont des bonsaïs, les couleurs sont différentes. Quand vais-je me réveiller de ce cauchemar ? J’ai peur de ne pouvoir l’interpréter. La pluie s’intensifie sur l’île, les corps s’effacent. j’enlève l’aluminium, mon corps s’envole.

La pluie cesse, la lumière revient, la mer prend des reflets de cuivre. Les manuscrits frissonnent, comme si l’île voulait les retenir, ou les approuver. Je respire l’odeur de la chaux, du sel et du papier. Je suis seul. Mais ce silence n’est pas vide. Il est rempli de voix et de vies, et pour la première fois, je comprends que ce que je tiens entre mes mains, la longue lettre d’Alexandre Lam n’est pas seulement un courrier onirique, c’est un passage vers un autre monde, une nouvelle période. Les portes de l’église s’ouvrent. Un homme que je reconnais en sort avec un chien noir. Il le tue devant moi. Il lui coupe les cils puis les ongles, un peu de poils de la queue. Et il brûle tout cela. Une fois réduit en cendre, il recueille le tout dans un flacon. Je lui demande des explications. Il me répond : ne vous inquiétez pas. La femme qui a essayé de vous tuer, va mourir à son tour. Ne vous laissez plus influencer. Elle vous a dit qu’elle avait vu une grosse boule noire qu’elle a sorti par la fenêtre. C’est tout le contraire. Fuyez ! Déménagez ! Reprenez votre bâton de pèlerin. Et relisez la lettre de Lam, elle enferme des vérités essentielles pour vous et quelques recettes pour votre avenir.

Publications & anecdotes

Bio

Né à Bruxelles dans les années 1980, Alexandre Lam se revendique de la Génération X, marqué par la chute du Mur de Berlin et la scène grunge. Après des études de lettres, de théâtre et d’art contemporain entre Saint-Pétersbourg et Berlin, il enseigne la littérature à Hanoï, puis décroche au Canada un doctorat en philosophie sur le thème du plaisir. Aujourd’hui, il enseigne à Bruxelles la méthodologie de la recherche. Pornokrat – son premier roman – explore les liens entre sexualité et pouvoir dans une dystopie postmoderne. C’est le premier volet d’un triptyque sur le fascisme.